來源:中央廣播電視總臺2025-09-09

天漸漸涼了

一場秋雨一場寒

該慢慢把厚衣服拿出來了

遠古時期的人們穿什么樣的衣服?

他們的衣服又是如何制作出來的?

今天跟著這件獸首人身紋陶紡輪

回到史前文明尋找答案

01 特殊紋路 展現新石器時代“南京人”的審美

1988年,江蘇省南京市六合區羊角山

發現了一處新石器時代晚期遺址

遺址遺物以陶器為主

另有少量石器和骨器

其中 有一件獸首人身紋陶紡輪非常有特點

它由灰陶制成,呈扁圓形

側面裝飾三道弦紋

正面中間有一孔

上面淺刻一個獸首人身的紋飾

只見它側視,身軀較短,呈站立狀

四肢張開,似人形

線條簡潔流暢

形象栩栩如生

展現了新石器時代“南京人”的審美

02 紡輪,“紡具之祖”

紡輪,是一種常見的原始紡織工具的構件

是我國古代發明的最早的捻線工具

是紡墜的主要部件

新石器時代晚期·刻紋陶紡輪,1988年南京市六合區羊角山遺址出土。紡輪兩面分別刻畫動物紋和幾何紋。南京市博物總館藏

紡輪一般為圓形、扁平狀

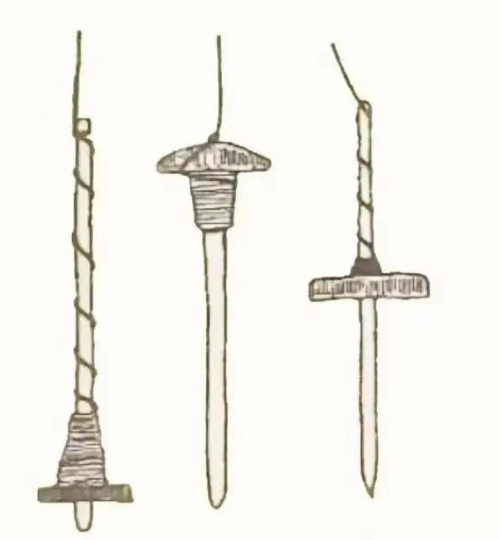

中間有孔,孔中插棒

兩者搭配使用時

利用重物旋轉的力量把纖維擰成線

古人還用同樣的方法

把單股的纖維合成多股的更結實的線

這比用手捻線向前邁進了一大步

因此紡輪也被稱作“紡具之祖”

紡輪使用示意圖。紡輪巧妙地利用了重力牽伸和旋轉加捻的機制,將牽伸、加捻、卷繞三大功能集于一身。紡輪的工作原理在于,通過其自身的重量,將纖維束均勻牽伸,拉細成線。同時,紡輪的旋轉產生的力量,使纖維束得以加捻成型,形成結實的線材

紡輪的出現是原始紡紗技術進步的標志之一

促進了生產力的解放

有了紡輪

才有柔軟的紡織物的出現

紡織物逐步代替了樹皮、獸皮等其他原始的裹身物品

也是文明出現的標志之一

商·陶紡輪,藁城臺西商代遺址出土。上下兩面孔周飾細繩紋,自圓孔至外沿劃成鋸齒狀,形似五角星。河北博物院藏

至于為何紡輪上會有裝飾

或許是當它們旋轉時

紋樣隨之產生律動的美感

使單調乏味的勞動

變成了一件賞心悅目的趣事

03 紡織技術演進:從編織到紡織

原始先民的紡織技術發展并非一蹴而就

而是經歷了漫長的演進過程

早期人類的紡織從植物枝條加工入手

新石器時代早期遺址中

出土的編織遺物(比如席子)

便是這一階段的實物見證

新石器時代河姆渡文化葦編,這件葦編采用六經六緯,豎經橫緯,垂直相交。浙江省博物館藏

隨著生活需求的升級

原始先民對衣著質量提出更高要求

直接推動了紡織技術的革新

通過搓、績、編、織等手工操作

人類成功制作出滿足基本需求的原始衣物

紡輪作為最原始的紡紗工具

對紡織業的發展貢獻巨大

它的發明不僅改善了紡織品的質量

也為后來紡車和紗錠的發明奠定了實物基礎

同時也證明了原始紡織業的存在

紡輪雖小,意義重大

作為最早的紡織工具

紡輪成為紡織文明的關鍵推手

編輯:耿玥